„Grußwort anlässlich der Tagung „Anspruch und Wirklichkeit“ – Gesellschaftspolitische Herausforderungen für die Gedenkstättenarbeit im Tagungszentrum Hohenheim“

15. November 2025

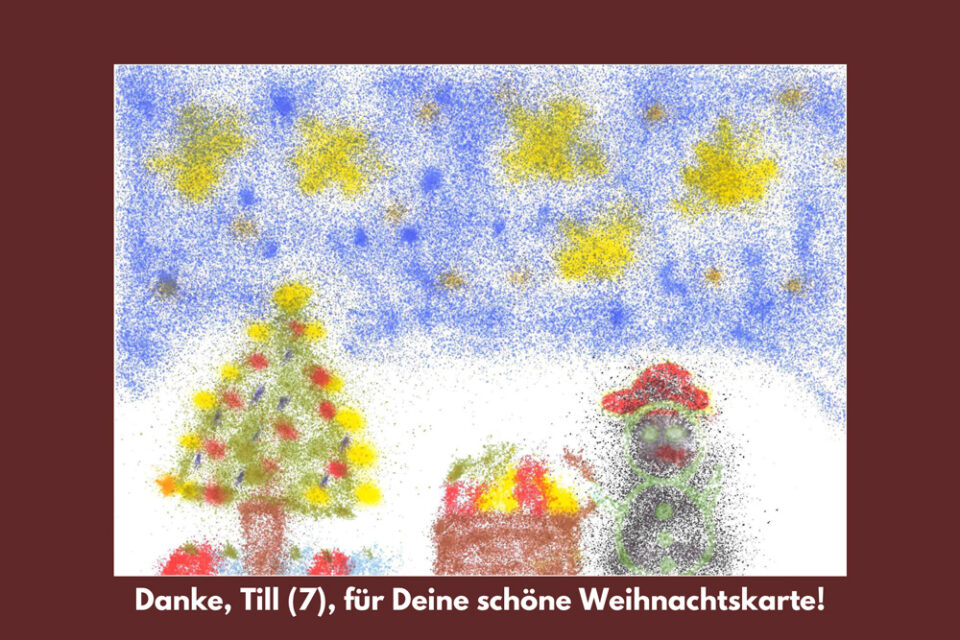

Weihnachtsgruß 2025

22. Dezember 2025Rede zum Volkstrauertag

Sonntag, 16. November 2025, 11.30 Uhr

Zentrale Gedenkfeier | Oberer Friedhof Filderstadt-Sielmingen

Oberbürgermeister Christoph Traub

-es gilt das gesprochene Wort-

Sehr geehrte Mitbürgerinnen, sehr geehrte Mitbürger,

sehr geehrter Herr Pastoralreferent Walter,

sehr geehrte Frau Schmidt,

sehr geehrte Musizierende des Posaunenchor Bonlanden,

sehr geehrte Vertreter der Reservistenkameradschaft Filder,

sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

Volkstrauertag 2025. Zu diesem Anlass und zu diesem Tag darf ich Sie zu unserer zentralen Gedenkfeier in Filderstadt begrüßen und willkommen heißen.

Ich sage bewusst „willkommen“, weil ich – wie gegebenenfalls auch Sie – erlebe, dass zum Gedenken am Volkstrauertag und damit dem Erinnern an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Getöteten in den beiden Weltkriegen und den Kriegen, Krisen und Terrorakten unserer Tage nicht mehr jeder kommen will. Oder anders formuliert, immer weniger Menschen Zugang zu dieser Gedenkveranstaltung finden.

Dabei ist das, wofür der Volkstrauertag steht, so aktuell wie in unserer Welt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, das sich 2025 zum 80ten Mal jährt, lange nicht mehr.

Der Volkstrauertag steht nicht wie oft falsch angenommen im Zeichen des letzten Weltkrieges oder gar beider Weltkriege, er steht auch nicht für diejenigen, die Kriege geführt oder Menschen Leid zugefügt haben. Letztlich steht er auch nicht dafür, dass Menschen, die Opfer von Krieg und Gewalt wurden, überhöht werden. All das nicht. Denn der Volkstrauertag richtet sich nicht an die Getöteten und Verstorbenen.

Nein, der Volkstrauertag richtet sich an die Lebenden, an Sie und an mich. Aber, und das ist entscheidend, am Volkstrauertag verbinden uns die Verstorbenen und Getöteten.

Der Volkstrauertag, wie ich ihn verstehe, führt Menschen zusammen, schafft Solidarität zwischen jenen, die trauern, weil sie einen nahestehenden oder geliebten Menschen verloren haben und jenen, die nicht trauern, aber Unrecht erkennen, Verantwortung fühlen, die mittragen und deshalb zusammenkommen wollen.

Das ist Volkstrauertag: gemeinsame Verantwortung für das Leid aus Krieg, Terror und Hass.

Der Volkstrauertag ist sichtbares Zeichen, dass wir die Last des Leides gemeinsam tragen und in Zukunft für jede und jeden vermeiden möchten.

Dafür braucht es einen Ort. Dieser ist für uns in Filderstadt heute hier in der Aussegnungshalle auf dem Oberen Friedhof in Sielmingen. Der Ort, der uns heute zusammenbringt.

Dass ich mich auf eine Sonntagmorgenansprache vorbereite, kommt im Jahresverlauf selten vor. Für Pastoralreferenten, Pfarrerinnen und Pfarrer ist das eher ständige Übung. Und doch hatte ich für heute ganz kurz Gelegenheit, Teil einer Predigtvorbereitung zu sein.

Gestern Morgen habe ich beim Überfliegen meiner digitalen Verbindungen von einem Pfarrer gelesen, der heute über Hiob predigen soll und sich damit schwertut. Sie brauchen Hiob nicht zu kennen und ich predige auch nicht, keine Sorge. Weshalb ich Ihnen von diesem Kontakt erzähle, liegt darin, weil dieser Hiob allein war in seinem Leid, keine Solidarität, niemand wollte zu ihm kommen. Das führte ihn letztlich zu der Feststellung: lasst mich alle in Ruhe, denn unruhig bin ich selbst schon genug.

Eine Ruhe, die wir uns oft auch wünschen, sie aber nicht bekommen. Durch den ständigen Krisenherd und den Krieg im Nahen Osten sowie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kann keine Ruhe einkehren. Auch nicht, wenn wir auf das bestialische Geschehen im Sudan schauen: Städte und Landschaften werden dem Erdboden gleich gemacht, Menschen sind auf der Flucht, die Zahlen von Geschundenen, von Toten und Verletzten steigen mit jedem Tag. Auf den Schutz durch unseren jahrzehntelangen Verbündeten USA können wir uns nicht mehr verlassen. Machtverhältnisse ändern sich ständig.

Auch Terror und Angriffe in unserer nächsten Umgebung machen Sorge, wühlen auf.

Politik führt immer weniger zusammen, Politik ist mitunter aggressiv und viele Menschen stellen sich die Frage, ob es sich noch vermeiden lässt, dass Krieg erneut Mittel der Politik wird.

Auch der Volkstrauertag wird Krisen nicht vermeiden, aber er trägt dazu bei, den richtigen Umgang damit zu finden.

In Krisenzeiten, wie wir sie erleben und damit in Situationen der Unsicherheit stellt sich die Frage nach Orientierung und Sicherheit. Was ist richtig? Wer bietet Halt? Welchen Positionen kann ich trauen?

Das sind große und umfassende Fragen, die uns oftmals sprachlos machen. Insbesondere Jugendliche macht dies sprachlos. Sie haben mittlerweile einen Ausdruck dafür gefunden, der zum Jugendwort 2025 wurde: „das crazy“ – zwei Worte, die die Sprachlosigkeit ausdrücken.

Wörtlich übersetzt muss man dem widersprechen. Denn Kriege, Terror und Gewalt sind nicht „crazy“. Und sie dürfen uns auch nicht sprachlos machen.

Sprachlosigkeit nützt einzig Extremisten. In deren Fall heißt Sprachlosigkeit, auch nicht zu widersprechen.

Deshalb ist Volkstrauertag neben Solidarität, dem Zusammenkommen und gemeinsamen Trauern auch Widerspruch. Widerspruch gegen Extremisten und Extremismus, denn wahrhafte Demokraten führen keine Kriege und verüben keinen Terror, sie unterdrücken auch keine Minderheiten. Unglück für Deutschland und die Welt waren und sind bis heute Extremisten. Sie sind das Unglück und Leidbringer aller Zeiten.

Wir haben heute den 16. November, einen im Kontext des Volkstrauertages bedeutenden Jahrestag. Am 16. November 1945 – genau heute vor 80 Jahren – wurde in London die UNESCO gegründet. Deren Gründung war eine Reaktion auf die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, mit dem Ziel, den Frieden durch internationale Bildung, Wissenschaft und Kultur zu fördern.

Der Kernsatz aus der Gründungsurkunde der UNESCO lautet:

„Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden“.

Auch das ist Volkstrauertag. Neben Solidarität, Widerspruch auch Ankerpunkt.

Die Kriege und Krisen unserer Zeit sowie deren Ausmaß lassen ein sich Bewusstmachen dessen kaum mehr zu. Osteuropa, Naher Osten und Sudan habe ich bereits erwähnt.

Es braucht aber auch Mut und Zuversicht, die sich bei uns verändernde Sicherheitslage angemessen und für alle verständlich zu beschreiben. Es braucht eine gesellschaftliche Neubewertung, die über die Bedeutung des Volkstrauertages hinausreicht.

Annäherung, Frieden und Freiheit zu formen, das ist Europa vor 80 Jahren gelungen. Europa ist ein gutes Beispiel und muss es bleiben. Und dort wieder werden, wo im Moment Krieg herrscht.

Und dennoch bleibt die alles entscheidende Frage an uns selbst gerichtet: Warum halten wir keinen Frieden, wenn wir ihn doch alle so sehr wollen? Im Kleinen wie im Großen.

Der Volkstrauertag macht uns immer wieder darauf aufmerksam, dass jede und jeder von uns für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden einzutreten hat.

Im Übrigen sind dies jene Werte, für die Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten, Angehörige von Rettungs- und Hilfsdiensten täglich im Auftrag unseres Landes für jeden von uns eintreten.

Dort, wo sie zum Einsatz kommen, verletzt werden oder gar ihr Leben verlieren, zeigt sich die Verwundbarkeit unseres Zusammenlebens.

Am angemessenen Umgang damit, gerade mit Getöteten und Verletzten, zeigt sich die Menschlichkeit einer Gesellschaft. Also, die Solidarität gemeinsam getragener Trauer. Es ist nicht zuletzt der heutige Moment unseres Zusammenkommens, der uns Hoffnung auf die Möglichkeit eines Miteinanders in Frieden gibt.

Damit dies trägt, muss diese Haltung eben diesen Raum verlassen. Dazu lade ich sie ein. Nehmen Sie den Ankerpunkt dieses Zusammenkommens mit, tragen Sie ihn in unsere Stadt und in die kommende Zeit.

Das heutige Totengedenken möchte ich in diesem Sinne, angelehnt an die seit 1952 offizielle Formulierung des Bundespräsidenten, mit folgenden Worten formulieren:

Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.

Wir gedenken der Soldaten, die in den beiden Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und Geflüchtete ihr Leben verloren.

Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren, etwa wegen ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Identität, oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten.

Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten, Polizisten und anderen Einsatzkräfte, die – gleich wo auf der Welt – für unser Land und in dessen Auftrag ihr Leben verloren.

Wir gedenken heute auch jener Menschen, die in unserer Mitte Opfer von Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwächere geworden sind.

Wir trauern mit allen, die Leid tragen, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben.

Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der Welt.